●2017年

平成29年 4月10日(月)

バンビライン(371m)単独登山 勝山駅登山口〜三角点〜比島観音〜比島登山口〜勝山駅駐車場

昨秋のこと、あるコンビニの店員から唐突に「〇〇で勤めていたことありませんか」。そんな所には勤めていない。他人の空似でしょうと思っていたが、翌日に会ったとき頭の中の何かが急に弾け「△△で一緒だった〇〇さんですか」。30数年ぶりの再会、こんなこともあるんだ。

春の里山では馴染みのカタクリ、ショウジョウバカマ、キクザキイチゲ……目当てのミノコバイモ。「これはスミレ(なぜか総称に)」「え〜っと、たしかエンゴサクだな(だんだんと怪しい)」。終いには「あ〜、これ何だったっけ」。

忘れていた名前がパッと浮かぶとすっきりした気分になれるが、逆だと困ったことになる。啓蟄の日に出遅れた虫たちが頭の中でモゾモゾと動き回るからだ。春は駆け足。居ても立っても居られない。急いで花図鑑を開き、この虫たちを追い出さねば―― 。

|

|

| 【ミノコバイモ】 | 【越前甲(越前大日山)】 |

|

|

|

| 【ネコノメソウ】 | 【エンレイソウ】 | 【キクザキイチゲ】 |

―― 追記――

加賀から来られていた御夫妻へ。天子山、アップできなくてすみません。林道入口で通行止めの柵がありました。数百メートル歩けば登山口なのですが、登山者のものらしき駐車がありません。山中での一人はさびしいものです。素敵な出会いのあとだけになおさら……。一緒に登山、観光をしてくれる母や叔母のいる幸せを感じた一日でした。

比島観音から迷わず下山したでしょうか。スギの枯れ葉で分かりづらく登山道を少しそれてしまい、単独行の怖さも痛感しました。今秋、二人で栗駒山に行かれることを願っています。また、どこかで。お元気で。

平成29年 4月14日(金)

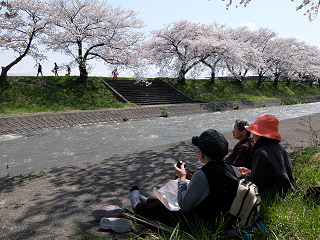

舟川べりの桜並木 同行者 お袋、上田、東

にゅうぜんフラワーロード〜舟川べり〜沢スギ自然館

「ポケットのコインを集めて 行けるところまで行こうかと君がつぶやく 見えない地図を広げて」。 藤井フミヤ作詞、1996年にリリースされた、お笑いコンビ猿岩石(2004年解散)が唄う『白い雲のように』のフレーズである。

100円硬貨が現在のデザインになって今年節目の50年を迎えた。何気に使っても手元に残る100円桜は身近な存在で半世紀もの間、咲き続けている。

毎年の桜の時季、夢と希望に満ちあふれた学生や新社会人が人生の旅にでる。順風満帆の人生もいいが、いつかどこかで見えない地図を広げることがあるかも知れない。そんなとき、握りしめた100円玉をそっと載せてみる。散ることのない桜は、方位磁石に、羅針盤にとなるだろう。

|

|

| 【にゅうぜんフラワーロード】 | 【チューリップと桜並木】 |

|

|

| 【舟川】 | 【入善乙女キクザクラ(館内写真より)】 |

平成29年 5月 1日(月)

まほらの風 in 十日町市 同行者 お袋、上田、東

棚田〜美人林〜鏡ヶ池公園〜黄桜の丘公園〜清津峡

歯の治療は昔と比べて痛くないけどもう通いたくない。手鏡を持たされ、「ここの虫歯削りますね」「はい」と答えるが内心は「げぇ〜」なのである。汚く真っ黒いボロボロの歯は絶対に自分のじゃない。

完治後、そんなことをすっかり忘れてやってきたのは豪雪や棚田で知られる十日町市。美しい棚田、美人林に目を奪われるが、松之山の小さな池には哀しい伝説が残っていた。

『万葉集』の歌人大伴家持が蝦夷征伐の失敗の罪で追われ、この地の中尾に隠棲した。やがて土地の女との間に京子という娘を授かる。しかし、母親は流行病で亡くなり京子は後に継母となった女に折檻される毎日だった。ある日京子は折檻に耐え切れず、母の形見の鏡を胸に抱き、森の中の池の畔で泣いていると、まるで鏡のような水面に悲しげな母の姿を見た。それが自分の姿とも知らずに「お母さん!」と叫びながら池に飛び込んでしまう。そして、いつしかその池は「鏡ヶ池」と呼ばれるようになったという……。(十日町市ホームページ)

落語の「松山鏡」は同系統の話であり、登場人物は正助、正助の女房、領主さま、最後に隣村の尼さんのオチで笑わせる。江戸小咄では、鏡を拾おうとした男が「下から人が見ていた」ので取るのをやめた、という他愛ない話がある。

鏡は姿を映し、姿は心を映すと説くのは法話。自分の姿を知らない京子や正助たちは、実は私たちの姿であると……あの汚らしい歯は心だった。自らを省みる絶望の淵に、まほらの風の確かなぬくもりが心にしみる。

|

|

| 【星峠の棚田】 | 【儀明の棚田】 |

|

|

| 【美人林】 | 【美人林】 |

|

|

| 【鏡ヶ池】 | 【黄桜の丘公園】 |

|

|

| 【清津峡】 | 【十二峠】 |

平成29年 5月 5日(金・祝)

火燈山(803m)〜富士写ヶ岳(941m)登山 同行者 岩田夫妻、クー(トイプードル雄犬)

火燈古道登山口〜火燈山〜小倉谷山(910m)〜富士写ヶ岳〜大内登山口

山では当たり前のように「こんにちは」や「お先に」と、見知らぬ人にも挨拶をする。「もう少し、頑張って」すれ違う人から声をかけられ元気がわく。

石川・福井県境に位置する富士写ヶ岳は『日本百名山』の著者深田久弥が初めて登った山で知られているが、シャクナゲの山として人気がある。火燈古道を1時間ほど登ると派手で大きな花は遠目でもわかった。シャクナゲ街道の始まりである。尾根の不惑新道は長く、辛く、急なアップダウンが続く。だが、シャクナゲだけでない、白山や里山の峰々、行きかう登山者の屈託ない笑顔、それらに励まされた。富士写ヶ岳の山頂で一息。歩いてきた道はかつて廃道同然に荒れていたため、シャクナゲの枝につかまり藪漕ぎで歩くしかなかったという。

石川、福井両県の登山愛好家らが汗を流し、平成22年に不惑新道を。24年には火燈古道を復活させた。これにより、大内集落跡を起点に約9kmの周回ルートが完成した。

展望があり、変化に富み、充実した山歩きをさせてもらった。皆が山から下りて「お疲れさん」「ご苦労さま」。この言葉は登山道を整備した人たちの贈り物。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【イワウチワ】 | 【ツルシキミ】 | 【ユキツバキ】 |

平成29年 5月19日(金)〜20日(土)

復興の地〜ふくしま&みやぎ 同行者 お袋、上田、東

戦国時代にタイムスリップ……。クマガイソウのふくらんだ形状は、戦場で武士が背負っていた母衣に似る。スギ林にびっしり生えた約1万5千株の母衣衆に恐れをなし、そう感じた。

福島県に生まれた智恵子(高村光太郎の妻)が聞けば、「あどけない話」と笑うか。原発事故から6年、今なお、放射能汚染や風評被害という見えない流れ矢の恐怖に立ち向かう人がいるのだ。瞬時に過去未来の世界に移動できるタイムマシンはない。

県の調査によると、2015年の観光客数は5000万人を超え震災前9割まで回復した。風評払拭やPRの取り組みを強化し、20年には、6300万人に増やす目標を掲げている。誰かの少しでもの励みなら、その中のひとりでありたい。安達太良にほんとうの空が見えるまで。

福島松川スマートIC〜水原のクマガイソウの里〜羽山の里クマガイソウ園〜二本松IC〜仙台港北IC〜小松館 好風亭(泊)

|

|

|

|

|

|

|

| 【花から葉のホウチャクソウ】 | 【ラショウモンカズラ】 | 【タチガシワ】 |

小松館〜五大堂〜瑞巌寺〜円通院〜観瀾亭〜松島島巡り観光船〜雄島〜西行戻しの松公園

|

|

| 【松島湾の朝日】 | 【小松館の足湯】 |

|

|

| 【瑞巌寺・庫裡(くり)】 | 【円通院のユキモチソウ】 |

|

|

| 【セッコク】 | 【観爛亭】 |

|

|

| 【鐘島】 | 【仁王島】 |

|

|

| 【雄島・渡月橋】 | 【ボランティアのガイドさん】 |

平成29年 6月18日(日)〜20日(火)

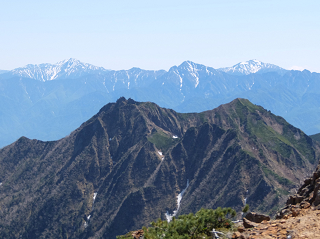

南八ヶ岳縦走(観音平〜桜平)登山 同行者 岩田夫妻

高齢者ドライバーによる事故が問題視されている。中高年の山岳遭難もまた然り。日本アルプス、八ヶ岳連峰を有する長野県の昨年の数値は遭難者303人、うち死者行方不明49人。40代以上になると7割を超え、60代がもっとも多い。加齢による体力や判断力の衰えが大きな原因である。遭難防止は事前の準備から。今さらではあるが、年初に思い立ち筋力トレーニングを続けて挑んだ。

南八ヶ岳は急峻な山岳地帯。このコースで有名なゲンジー梯子の降りは高度感がある。キレット小屋を通過すると、主峰の赤岳は以前に行者小屋から見たときと明らかに表情が異なる。鋭い岩峰が牙をむく。すぐさま臨戦態勢に入り、滑落・落石に注意して岩をつかみ登り詰めた。ふらふらになって山頂のテラスにごろりとダウンしたのは過去のこと。あの日なかった大パノラマ、標識に手を差し伸べ健闘をたたえあう。雨天で諦めた横岳、硫黄岳の難所も今は花道。

折り返し、桜平から観音平まではタクシー。巻き戻されていく景色に思わず、「運転手さん。安全運転で……」高齢者の定義を75歳以上に見直しすると言うじゃないか。且つ、安倍政権は「1億総活躍社会」を看板に掲げている。まだ振り返らない。 旅の途中―― 。

観音平〜雲海〜押手川〜網笠山(2524m)〜青年小屋(泊)

|

|

| 【編笠山より】 | 【青年小屋】 |

青年小屋〜ノロシバ〜ギボシ〜権現岳(2715m)〜ツルネ〜キレット小屋〜天狗尾根ノ頭〜赤岳(2899m)〜赤岳展望荘(泊)

|

|

| 【朝の富士】 | 【編笠山と南アルプス】 |

|

|

| 【権現岳山頂】 | 【ゲンジー梯子】 |

|

| 【主峰の赤岳】 |

|

|

| 【赤岳岩峰】 | 【ガレ場の急登】 |

|

|

| 【赤岳へ】 | 【振り返り権現岳と南アルプス】 |

|

|

| 【赤岳山頂】 | 【諏訪湖の夕日】 |

赤岳展望荘〜横岳(2829m)〜硫黄岳(2760m)〜夏沢峠〜オーレン小屋〜夏沢鉱泉〜桜平〜(タクシー)〜観音平

|

|

| 【朝の阿弥陀岳】 | 【振り返って赤岳】 |

|

|

| 【ツクモグサ】 | 【オヤマノエンドウ】 |

|

|

| 【横岳山頂より】 | 【キバナシャクナゲと硫黄岳】 |

|

|

| 【硫黄岳山頂より】 | 【爆裂火口】 |

|

|

| 【夏沢峠】 | 【夏沢鉱泉】 |

平成29年 8月28日(月)〜30日(水)

鳥海山(2236m)登山 同行者 岩田夫妻、南條

「そこに山があるから」。イギリスの登山家、ジョージ・マロリーの有名な言葉である。登山をする理由はさまざま。秋田県湯沢市にある虎毛山は阪神タイガースのファンから「虎の聖地」と呼ばれ、必勝を祈願する多くのファンが山頂を目指すことで知られている。今年の元旦には、雲取山山頂で2017年記念碑の除幕式が開催された。その年の西暦や干支の名がつく山に登る人もいる。

偶然だが、酉年生まれの還暦を迎え鳥海山へ。5合目鉾立展望台から奈曽渓谷を目の当たりにする。容姿端麗な独立峰に想像もつかない深い谷であった。小さな高山植物が厳しい気象変化に耐える。人間なんて、壮大な自然現象の中ではちっぽけなもの。

御浜小屋の宿泊登山者は我々の他2名だけ。ともに79歳、大学のワンゲル部では早生まれの差で先輩後輩だったという。翌日早朝の風雨に僕らは山頂を断念、矢島口にタクシーの予約があった二人の出発を見送る。厚い雲に覆われていた鳥海山だが最終日の帰路、頂を見るには土壇場である酒田市を通過中に全容を現した。

なぜ山に登るのか。「登ってみたい」と単純な思いは、苦しさを乗り越えたときにしか味わえない達成感や充実感に変わる。晴れならば褒美、雨風ならば試練、単独行ともなれば見過ごしたであろうモノにまで惹かれてしまう。興味のない人からみれば、それがとるにたらない行為であっても……また登る。

象潟口〜賽の河原〜御浜小屋(泊)

|

|

|

|

御浜小屋〜象潟口〜元滝伏流水〜獅子ヶ鼻湿原〜国民宿舎 大平山荘(泊)

|

|

| 【元滝伏流水】 | 【苔の滝】 |

<獅子ヶ鼻湿原>

森には「出つぼ」といわれる湧水池、伏流水に希少なコケ「鳥海マリモ」が見られる。ブナ原生林の中で「あがりこ大王」は樹齢300年・幹回り7.62mと他を圧倒する。

|

|

| 【鳥海マリモ】 | 【あがりこ大王】 |

大平山荘〜十六羅漢岩〜蚶満寺

|

|

| 【十六羅漢岩】 | 【出羽二見】 |

<蚶満寺 九十九島>

前に日本海、背に鳥海山。その昔、九十九島は「潟に小島が浮かぶ絶景の地」であったが、文化元年(1804年)の大地震で一夜にして干潟に変わった。

松尾芭蕉は『奥の細道』のなかで、「象潟や 雨に西施が ねぶの花」(雨にけむる象潟は、あたかもまぶたを閉じた西施のように美しい)と詠んでいる。現在の九十九島は田園地帯に小島が点在し、水を張った田植え時期に当時の姿を偲ぶことができる。―― 朝日浴び実り焦がるる稲雀 ――

|

|

| 【蚶満寺の山門】 | 【道の駅「ねむの丘」より】 |

平成29年 9月26日(火)

能登・キノコ狩り 同行者 お袋、上田、智恵子

―― 雨靴の先や茸の早合点 ―― ―― 鬼役の籠に揺られし木の子らよ ―― ―― 円居たる野良の人らが笑ひ茸 ――

平成29年 10月10日(火)

乗鞍岳(3026m)登山 同行者 岩田夫妻、松井、南條

乗鞍観光センター(シャトルバス)〜肩ノ小屋口〜剣ヶ峰〜肩ノ小屋〜宝徳麗神〜位ヶ原山荘(シャトルバス)〜乗鞍観光センター〜白骨温泉

女心と秋の空、気まぐれな天候である。秋風が立つこの時期、紅葉狩りに出掛けた人や感傷にふけり目頭を押さえた人もおいでだろう。

涙の「味」はそのときの感情によって変わるという。なら、少し甘めだったか。「さんま、さんま、さんまは苦いか塩つぱいか。そが上に熱き涙をしたたらせて」。谷崎潤一郎の妻・千代への思慕を歌った佐藤春夫の代表作『秋刀魚の歌』にある。

今夏、全米プロゴルフ選手権の最終日後半に痛恨の3連続ボギーをたたき日本男子初のメジャー制覇を逃した松山英樹選手。ホールアウト後、芝の上にしたたらせた悔し涙は塩辛かったに違いない。まだ25歳。サンマの塩焼きに辛い大根おろしや酸っぱい柑橘があるよう、人の一生に「甘酸辛苦」はつきもの。

9月の紙面には、国内のサンマ漁が今年も苦戦とあった。サンマまつり中止に『気仙沼市の自営業の男性(68)は「昨年は安くて新鮮なサンマを買って知人に贈った。残念だ」と肩を落とした』(河北新報)。秋の鯵、鯖、鮭……悲喜こもごも、どれも人生に必要な栄養、糧となる。

|

|

|

|

|

|

平成29年 10月24日(火)〜26日(木)

社山(1826m)登山 同行者 岩田夫妻、谷口、南條

2年前の引っ越し直後、破れていた網戸からヤモリが侵入した。悪戦苦闘の末、ほうきと塵取りで外に放り出す。子供のころは平気でカエルやヘビを触っていたが……。爬虫類や両生類をペットで飼う人もいるけれど、大人になるにつれ苦手になってきた人は多かろう。

その昔、赤城山の神様は中禅寺湖の豊かな水がほしくて男体山の神様に戦いを挑んだ。赤城の神は大ムカデに、男体の神は白ヘビに姿を変え迎え撃つ。奥州の弓の名人猿丸を味方につけたヘビ軍がムカデの軍勢を撃退。その戦いの場となったのが「戦場ヶ原」、そして勝利を喜んで歌い踊ったのが「歌ヶ浜」と言われている。

神話や伝説には「ヘビは水の竜ムカデは土の竜」という伝えがある。ヘビとムカデの争いは空想だけでもぞっとするが、逆鱗に触れる者が隣にいる。米国という蛇に睨まれた蛙、かの国は国連決議に反してミサイルの発射と核実験を続けている。いつになったら大人びてくれるやら。

沼田IC〜吹割の滝〜華厳の滝〜竜頭ノ滝〜奥日光湯元温泉 実之屋(泊)

|

|

| 【竜頭ノ滝】 | 【湯元温泉源泉】 |

実之屋〜日光の社寺 (日光東照宮〜二荒山神社〜大猷院〜輪王寺)〜明智平〜中禅寺立木観音〜奥日光湯元温泉 実之屋(泊)

|

|

| 【日光東照宮】 | 【陽明門】 |

|

|

| 【大猷院】 | 【明智平より】 |

|

|

| 【華厳の滝と中禅寺湖】 | 【中禅寺】 |

実之屋〜歌ヶ浜駐車場〜狸窪〜阿世潟〜阿世潟峠〜社山〜阿世潟〜歌ヶ浜駐車場〜沼田IC

|

|

| 【社山】 | 【奥日光の紅葉】 |

|

|

| 【休憩】 | 【男体山】 |